マランパチ分類とは?スコアリングの違いやいびき治療との関係性を解説

口蓋垂や軟口蓋が見える範囲によりいびきのかきやすさ、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症リスクを分析できる方法としてマランパチ分類があります。しかし、マランパチ分類がどのようなものかわからない人もいるはずです。

この記事では、マランパチ分類で評価されるクラスについて詳しく解説します。また、関連するいびきの度合いや、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症リスクも紹介しているので、いびき治療を検討する参考にしてください。

目次

マランパチ分類とは

マランパチ分類とは、喉の奥側まで物を入れる際の容易さを予測する基準です。

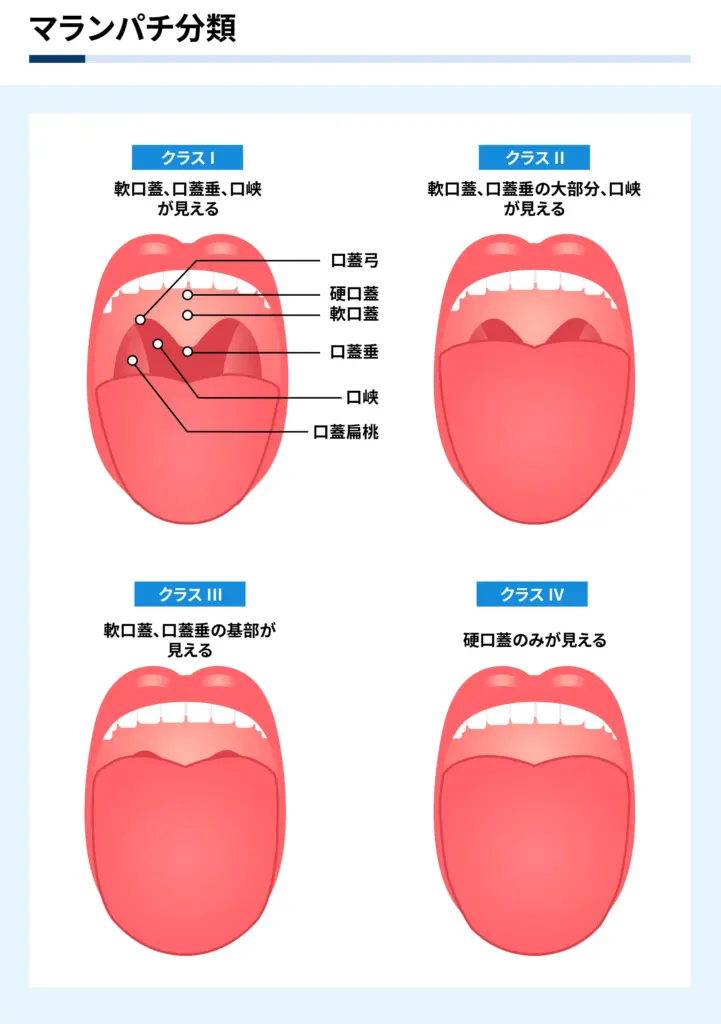

1985年7月にカナダの麻酔科医であるマランパチ(Mallampati)氏が、対象患者210名の口の開き具合(どこまで見えるか)の評価データをもとに作成した基準であり、以下の4クラスに分類して評価します。

<マランパチ分類>

- ClassⅠ:軟口蓋、口蓋垂、口峡が見える

- ClassⅡ:軟口蓋、口蓋垂の大部分、口峡が見える

- ClassⅢ:軟口蓋、口蓋垂の基部が見える

- ClassⅣ:硬口蓋のみが見える

※マランパチ分類のクラスの詳細については後述しています。

またマランパチ氏がマランパチ分類をつくるに至ったのは、全身麻酔をするとき、気管挿管と呼ばれるチューブを口内に挿入する際の難しさである「挿管難易度」をクラス分けするためです。現在は、国内でも全身麻酔をする前にマランパチ分類をはじめとした、さまざまな計測方法で喉の奥側まで物を入れる際の容易さが判断されています。

なお、マランパチ分類は全身麻酔をする際に用いられる基準ですが、いびきのかきやすさを表す指標として利用されているのも特徴です。マランパチ分類のクラスが高い人ほどいびきをかきやすいことはもちろん、睡眠中に呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しやすくなると言われています。

マランパチ分類でチェックする項目

マランパチ分類でチェックする項目は、以下の4項目です。

- 軟口蓋(なんこうがい):口蓋垂の上部に位置する柔らかい粘膜を指す

- 口蓋垂(こうがいすい):喉元の垂れ下がっている粘膜のことであり、いわゆる「のどちんこ」のことを指す

- 口峡(こうきょう):扁桃腺と舌に囲まれた部分のことであり、口蓋垂よりも奥側にある粘膜を指す

- 硬口蓋(こうこうがい):上顎の歯列の内側にあり、ドーム状になっている硬い部分を指す

上記4項目が見えているか、見えていないかで後述するクラスの違いを評価します。

参考:

口腔・咽頭・味覚|日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

改変Mallampati分類|MSDマニュアル プロフェッショナル

マランパチ分類のチェック方法

マランパチ分類は、病院の医師にチェックしてもらうだけではなく、セルフチェックも可能です。参考として以下に、マランパチ分類のチェック手順をまとめました。

- 1.鏡の前に立つ

- 2.大きく口を開く

- 3.舌を最大限に突き出して垂らす

なお、鏡では口の奥まで見えないという場合には、スマートフォンのインカメラを利用してチェックするとよいでしょう。角度によって見え方が変化するので、口と水平の位置から撮影してください。

マランパチ分類のクラスの違い

マランパチ分類は、口を大きく開き、舌を出した状態における見え方を4つのクラスに分けて評価します。各クラスの状態、そしていびきへの影響も含めて紹介しているので、あてはまる項目をチェックしてみてください。

【マランパチ分類クラスⅠ】軟口蓋、口蓋垂、口峡が見える

チェック項目である軟口蓋(なんこうがい)、口蓋垂(こうがいすい)、口峡(こうきょう)がすべてはっきり見える状態は、クラスⅠに分類されます。いびきをかいていない一般的な人の口内の状態であることから、睡眠中に呼吸を阻害される心配は少ないと評価できるでしょう。

【マランパチ分類クラスⅡ】軟口蓋、口蓋垂の大部分、口峡が見える

チェック項目のうち、軟口蓋や口峡は見えているものの、口蓋垂が一部見えない状態の人は、クラスⅡに分類されます。クラスⅠよりも気道が狭まっていますが、いびきをかく可能性はそこまでありません。

【マランパチ分類クラスⅢ】軟口蓋、口蓋垂の基部が見える

口峡が隠れているほか、軟口蓋や口蓋垂についても一部が隠れて基部(根本)しか見えない状態の人はマランパチ分類のクラスⅢに分類されます。

気道が狭まっている人に起きやすい見え方であり、いびきをかきやすい傾向にあることはもちろん、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症するおそれがある点に注意しなければなりません。口内のほとんどが下で覆われているという人は、いびき対策をスタートするのがよいでしょう。

【マランパチ分類クラスⅣ】硬口蓋のみが見える

気道付近の粘膜部がほとんど見えず、口の上側にある硬口蓋(こうこうがい)しか見えない状態の人は、マランパチ分類のクラスⅣに分類されます。

舌で完全に気道が隠れていることから、クラスⅢの人よりも、いびきをかきやすく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しやすくなるのが特徴です。またいびきの音が大きくなりやすいのはもちろん、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の頻度が多い、呼吸が止まる時間が長いなどのリスクが起きやすくなる点に注意してください。

改変Mallampati分類|MSDマニュアル プロフェッショナル

マランパチ分類のクラスが高い人はいびきをかきやすい

マランパチ分類のなかでもクラスⅢ、Ⅳに該当する人は、いびきをかきやすい口内状況です。

まず、いびきの原因のひとつに、舌が喉側に落ち込む「舌根沈下」があります。粘膜などが腫れて気道が狭まっている人ほど舌根沈下の影響を受けやすく、舌が気道の蓋となってしまうことでいびきのグーグーという音がなってしまう仕組みです。

マランパチ分類のクラスが高い人は、粘膜部が人よりも肥大しているので「睡眠中にいびきをかいている」という人は、粘膜の肥大や舌根沈下を疑うといいかもしれません。

マランパチ分類のクラスが高い人は睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症に注意

マランパチ分類のクラスが高い人は、睡眠時に呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しやすい、また重症化しやすいと言われています。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、睡眠中に短時間だけ呼吸が止まる状態を何度も繰り返す病気のことです。なかでもマランパチ分類のクラスが高い人は、1時間あたり10秒以上の呼吸停止が20回以上出現するような中等症・重症の睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しやすい状態にあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を放置すると、酸素不足による寝起きの頭痛などの日常的なトラブルのほか、糖尿病といった生活習慣病や、脳卒中などの命にかかわる合併症を発症するおそれがある点に注意が必要です。マランパチ分類のクラスが高い人のなかでも、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のような症状が起きるという方は、早めにいびき治療をスタートしましょう。

睡眠時無呼吸症候群については下記記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

「マランパチ分類のクラスが高い=いびき治療が必要」ではない

「マランパチ分類のクラスがⅢ、Ⅳであるため、早くいびき治療をスタートしなければならない」と焦っている人もいるのではないでしょうか。ただしマランパチ分類は、あくまでいびきのかきやすさ、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症しやすさを表す指標です。

よって、いびきをかいている、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しているという症状がないなら、必ずいびき治療が必要というわけではありません。

また、なかにはマランパチ分類のクラスが高くてもいびきをかかない人、またマランパチ分類のクラスが低いのにもかかわらずいびきをかく人もいます。いびき治療は症状がある人に対しておこなう治療ですので、いびきまたは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状に自覚がある場合、第三者からの指摘がある場合に治療をスタートするとよいでしょう。

マランパチ分類のクラスが高く、いびきの症状がある人がやるべきいびき治療

マランパチ分類のクラスが高い人のなかでも、いびきをかいている、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しているという人が受けられるいびき治療の一例をまとめました。治療内容も説明しているので、自分に合う治療法がどれなのかをチェックしてみてください。

【いびき治療1】睡眠の質を上げるセルフケア

いびき治療の前に、自分で対策したいという方は、睡眠の質を上げるセルフケアにチャレンジするとよいでしょう。

例えば、日常的な運動や睡眠習慣の改善、また喉奥の粘膜が炎症しないように禁煙をするなどの対策で症状を落ち着かせることができるかもしれません。

より詳しく睡眠の質を上げる方法について知りたい方は、以下の記事をチェックして見てください。

【いびき治療2】生活習慣の改善治療

自分でどのようなセルフケアをすべきか選べないという方は、睡眠専門のクリニックで生活習慣の改善治療を受診するとよいでしょう。

いびき、そして睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状に悩まされている状態を相談することにより、あなたにぴったりの治療法や生活習慣改善のアイデアをアドバイスしてもらえます。

【いびき治療3】マウスピース療法やCPAP(シーパップ)療法といった対症療法

特定の症状に合わせていびき治療を始めたい方は、対症療法の治療を受けるのがおすすめです。参考として以下に対症療法の例をまとめました。

- 小顎や巨大舌など骨格の影響でいびきをかいている人が利用する「マウスピース療法」

- アレルギーなどが原因で起こるいびきを改善する「投薬治療」

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症している人が利用できる「CPAP(シーパップ)療法」

ただし、対症療法でいびき治療をする際には、改善に時間がかかりやすい点に注意しなければなりません。場合によっては効果を得られないこともあると理解したうえで治療をスタートしましょう。

【いびき治療4】いびきレーザー治療といった根本治療

短期間でいびきを改善したい、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の病気を改善したいという人は、いびきレーザー治療といった根本治療を始めるのがおすすめです。

根本治療とは、原因そのものを取り除く治療のことであり、いびきレーザー治療では、肥大した粘膜を切除することでいびきをかきにくくします。

えおえ対していびきメディカルクリニックが提供しているパルスサーミアという、切らない いびきレーザー治療は、肥大した粘膜を切除せず、レーザーの効果で引き締めて対策します。痛みが伴わないほか、ダウンタイムも発生しません。施術後すぐに復帰できるため、痛みが苦手な人はもちろん、忙しくて休みを取れない人でも治療をスタートしやすいのが魅力です。

切らない いびきレーザー治療「パルスサーミア」に興味がある方は、ぜひ以下のページをチェックして見てください。

<いびきメディカルクリニックのオリジナルいびきレーザー治療「パルスサーミア」とは>

いびきに悩み、マランパチ分類のクラスが高いとわかった人はいびきメディカルクリニックへ

マランパチ分類は、いびきのかきやすさを調べる際に役立つ基準ですが、あくまで「かきやすさ」がわかる指標である点に注意が必要です。もしすでにいびきに関して悩みを抱えており、マランパチ分類でクラスⅢ、Ⅳと判明した際には、一度専門のクリニックで何が原因なのかを調べてみることをおすすめします。

いびきメディカルクリニックでは、いびきの診察はもちろん、治療もサポートしているので、気になることや不安なことをお気軽にご相談ください。

<いびきメディカルクリニックのいびき治療についての詳細はこちらをチェック>

よくある質問

マランパチ分類のクラスが高い人は、クラスが低い人よりもいびきをかきやすく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しやすいと言われます。実際にいびきをかいている、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがあるという人は、いびき治療をスタートしてみてください。