往復いびきの原因とは?病気になる?リスクを放置しないために知っておきたいこと

「往復いびき」とは、息を吸うときだけでなく、吐くときもいびきをかく症状で、特に重度のいびき患者に見られるケースが多いとされています。

そして、往復いびきをはじめとしたひどいいびきを放置すると、睡眠の質を大きく低下させるだけでなく、高血圧や動脈硬化をはじめとする合併症のリスクも高まります。さらに、糖尿病の発症や集中力の低下による交通事故につながる可能性もあり、注意が必要です。

本記事では、往復いびきの原因やリスクについて詳しく解説します。いびきが気になる方や、家族からいびきを指摘された方は、ぜひ参考にしてください。正しい情報と早期の対応で、健康な睡眠を取り戻しましょう。

目次

往復いびきとは?

往復いびきとは吸気時(息を吸うとき)と呼気時(息を吐くとき)の両方で発生するいびきのことを指します。本章では、往復いびきの特徴について詳しく解説します。

一般的には吸気時にいびきをかくことが多い

奈良県立医科大学の研究によると、低呼吸中にいびきが見られた割合は、吸気時に91%であり、呼気時は12%であるとされています。

このことから、いびきは吸気時(息を吸うとき)に発生する頻度が高いことが分かります。

参考:

閉塞型睡眠時無呼吸症候群の低呼吸に伴う気管音の検討|大西 徳信(天理市立病院内科)

重症のいびき患者に往復いびきが見られやすい

日胸疾会誌に掲載されている「いびきについての疫学的検討」によると、成人男性約7000人を対象に行った調査で、そのうち往復の大いびきをかく人は354人(全体の6.2%)で、重症のいびき患者と分類されました。

このことから、往復いびきはひどいいびきをかくような重症のいびき患者に多く見られる症状であることが分かります。

参考:

いびきについての疫学的検討|黒野

往復いびきになる主な原因

いびきの原因として一般的に挙げられるものは、往復いびきの誘因にもなると考えられています。特に、生活習慣や身体的な要因は深く関与しており、これらが複合的に作用して気道を狭めることで往復いびきを引き起こすと考えられます。この章では、往復いびきの主な原因について詳しく解説します。

往復いびきの原因①:極度の肥満

肥満は、往復いびきになる大きな原因の一つです。

特に内臓脂肪型肥満(お腹周りに脂肪が多くつくタイプの肥満)は、気道周辺にも脂肪がつきやすく、寝ている間に気道が狭くなる可能性が高くなります。また、お腹に脂肪がつくと、肺が十分に広がりにくくなり、気道を広げる力が弱まるため、気道がつぶれやすくなります。

これらが重なると、吸気時と呼気時の両方で気道の閉塞が強まり、往復いびきが発生しやすくなると考えられます。

肥満ではない人でも往復いびきをかく可能性はある

肥満はいびきや往復いびきの原因ですが、肥満でない方でもいびきには注意が必要です。

日本人は骨格的にあごが小さく、首が短い傾向が強いです。そのため、あごが小さい場合は舌の付け根が気道を圧迫しやすくなり、首が短い場合は寝ている間に気道がつぶれやすくなります。そのため、肥満ではない人でもいびきをかくことがあるのです。

また、こうした骨格的な特徴は、吸気時だけでなく呼気時にも気道を狭めるため、いびきが重症化することにつながり、往復いびきを引き起こす可能性が高まると考えられます。

往復いびきの原因②:寝る直前の飲酒

寝る直前の飲酒は、往復いびきを引き起こす可能性を高める要因の一つです。

アルコールを摂取すると、舌や喉の筋肉が緩みやすくなり、気道が狭くなることで呼吸が妨げられます。通常、いびきは吸気時に多く見られますが、アルコールの影響で呼気時にも気道が閉塞しやすくなり、吸気と呼気の両方でいびきをかく「往復いびき」に発展すると考えられます。

「いびきについての疫学的検討」においても、アルコール摂取群の多いグループに往復のいびきを含む重症いびき患者の割合が高いことが認められています。

往復いびきの原因③:ヘビースモーカー

頻繁にタバコを吸う習慣は、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクを大きく高める要因です。

喫煙がどのようにいびきを発生させるのか、明確なプロセスはまだ明らかになっていませんが、喫煙によって気道周辺に炎症が起こることで気道が狭まり、いびきをかきやすくなると考えられています。

特に、睡眠中には筋肉が緩むため、気道の閉塞がさらに進行し、吸気と呼気の両方でいびきが発生する「往復いびき」が見られる可能性が高まるでしょう。

実際、「いびきについての疫学的検討」においても、喫煙は重症のいびきを発生させる有意な原因とされています。「睡眠時無呼吸症候群における喫煙と高血圧との関連」の研究でも喫煙者は非喫煙者よりも睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症率が高いことも示されています。

参考:

いびきについての疫学的検討|黒野

往復いびきを誘発する主な原因

いびきが重症化しやすい原因として、扁桃肥大や加齢などが挙げられます。これらの要因が重なると、吸気時だけでなく呼気時にも気道が狭まり、往復いびきにつながるリスクが高まります。この章では、いびきの原因として一般的でありながら、往復いびきにもつながる可能性のあるそれぞれの要因について詳しく解説します。

①:扁桃肥大

扁桃肥大とは、のどちんこの左右にある「口蓋扁桃」というリンパ組織が通常より大きくなる状態を指します。小学校低学年頃にピークを迎え、その後自然に縮むことが一般的ですが、肥大が著しい場合は呼吸や睡眠に影響を及ぼすことがあります。

扁桃肥大が原因で気道が狭くなると、空気の流れが阻害され、いびきや睡眠時無呼吸症候群を引き起こすリスクが高まります。さらに、気道の閉塞がひどい場合、吸気時と呼気時の両方でいびきが発生し、往復いびきを引き起こす可能性があります。

②:加齢(中高年の男性は要注意)

年齢を重ねると、筋肉や組織の弾力が低下し、気道周辺の筋肉が緩みやすくなります。その結果、気道が狭くなり、いびきをかきやすくなる傾向があります。

特に中高年の男性は、筋力の衰えや肥満を発症しやすくなることが影響し、ひどいいびきのリスクが高まります。つまり、吸気と呼気の両方でいびきをかきやすくなり、往復いびきを引き起こす可能性があります。

女性は閉経後に往復いびきの危険性が高まる

ひどいいびきは肥満の男性に多いと思われがちですが、女性も注意が必要です。特に、閉経後は女性ホルモンのプロゲステロンの分泌が減少することで、気道を支える筋力が低下し、いびきや無呼吸が起こりやすくなります。

さらに、痩せている女性でも、顔の骨格の影響でいびきをかきやすかったり、年齢を重ねると気道周辺の筋肉が緩みやすくなったりなど、ひどいいびきを発生させる要因はさまざまあります。

症状が見過ごされることも多いので、気をつける必要があるでしょう。

女性のいびきの原因については下記記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

③:就寝時に仰向けで寝る

寝る姿勢によっても、往復いびきを誘発する可能性があります。

仰向けで寝ると舌や喉の筋肉が気道を塞ぎやすくなり、特に枕が高い場合はあごが引けて首が圧迫され、気道がさらに狭くなります。この状態では、呼吸がしにくくなり、いびきが発生しやすくなります。

こうした寝方にいびきを悪化させる要素が重なると、重度のいびきや往復いびきの要因となる可能性があるため、自分に合った枕や寝姿勢を見直すことが重要です。

往復いびきを放置していると合併症のリスクも高まる

往復いびきは重症のいびき患者に見られる症状ですが、このようなひどいいびきは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などを引き起こし、さまざまな合併症を引き起こします。この章では、ひどいいびきを放置することによって起こり得る健康リスクについて解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、睡眠中に呼吸が何度も止まる疾患です。睡眠中の「無呼吸」が確認できなければ睡眠時無呼吸症候群ではありませんが、多くの患者にひどいいびきや往復いびきが見られます。

睡眠時無呼吸症候群になると、深い睡眠が阻害され、朝起きても疲労感が抜けず、日中の眠気や集中力の低下につながります。また、睡眠中の酸素不足が原因で、全身の健康に悪影響を及ぼし、さまざまな合併症を引き起こします。

往復いびきを伴うようなひどいいびきを放置していると、睡眠時無呼吸症候群を発症する可能性が高まるため、早期に治療するようにしてください。

睡眠時無呼吸症候群については下記記事をご覧ください。

高血圧

高血圧は、ひどいいびきを伴う睡眠障害によって悪化することが知られています。例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)により睡眠中に低酸素状態が頻繁に起こると、自律神経が乱れ、交感神経が過剰に活性化します。この影響で血管が収縮し、心拍数が増加することで血圧が上昇します。

また、血圧が上昇し腎臓への負担が増えることで、腎臓の傍糸球体細胞(JG細胞)から「レニン」という物質が多く分泌されます。レニンは「アンギオテンシン」というホルモンの生成を促し、このアンギオテンシンが血管を収縮させて、さらに血圧を上げるという悪循環になります。

睡眠時無呼吸症候群と高血圧の関係については下記記事をご覧ください。

参考:

睡眠時無呼吸症候群と高血圧|第 59回日本心臓病学会学術集会 シンポジウム(苅尾 七臣)

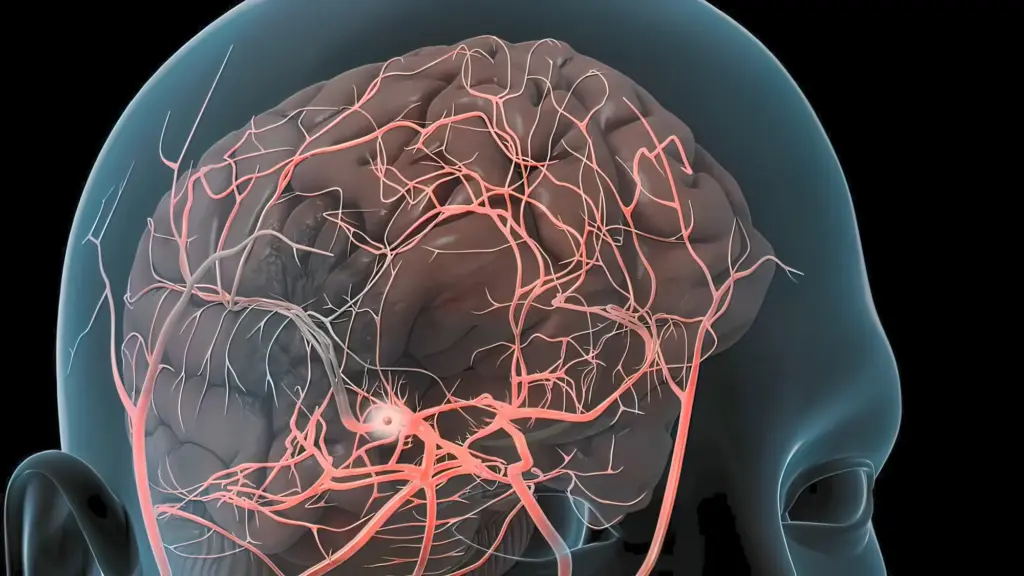

動脈硬化による心疾患や脳卒中

動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールや脂肪が蓄積して「プラーク」が形成される状態を指します。このプラークが血管を狭くしたり、血流を妨げたりすることで、心疾患や脳卒中などの深刻な疾患を引き起こす危険性が上がります。

往復いびきを伴うようなひどいいびきを放置することによって睡眠時無呼吸症候群や高血圧を発症すると、睡眠中に低酸素状態になります。これをきっかけとして動脈硬化が引き起こされ、かついびきが交感神経を過剰に刺激することで血圧が上昇すると、より心疾患や脳卒中のリスクが高まるのです。

【番外編】集中力の低下や居眠りによる交通事故

交通事故は病気ではありませんが、ひどいいびきや睡眠時無呼吸症候群を放置することで発生し、時には命を落とす可能性が高まるため紹介します。

ひどいいびきや睡眠時無呼吸症候群により睡眠が分断されると、十分な睡眠が取れず、日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こします。この状態で運転すると、反応速度が遅れたり、居眠り運転に至ったりすることもあり、交通事故のリスクが大幅に高まります。

実際、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者は、交通事故を起こす確率が一般の人よりも7倍高いとする研究結果もあります。往復いびきをはじめとした、ひどいいびきがある場合は放置せず、医療機関での早期診断と治療を受けることが安全と健康を守るために重要です。

参考:

睡眠時無呼吸症候群と交通事故|日内会誌 109:1095~1100,2020

往復いびきの原因がわからない場合はクリニックに相談を

いびきを改善するためには、原因を特定し適切な治療を受けることが重要です。しかし、往復いびきのように重症化している場合、自分だけで原因を突き止めるのは難しいでしょう。そんなときは、専門のクリニックを受診することをおすすめします。

CPAP(シーパップ)療法などの専門的な治療が受けられる

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を含むひどいいびきの治療には、CPAP(シーパップ)療法が広く用いられています。

この療法では、寝ている間に専用の機器を使って気道を広げることで、いびきや無呼吸を予防します。特に、往復いびきがある場合は重症である可能性が高いため、専門的な診断と治療が必要です。

CPAP(シーパップ)療法以外にも、個々の状態に合わせた治療法を提案してもらえるため、まずは医療機関での相談が大切です。

いびきメディカルクリニックはいびきの根本治療が目指せる

いびきメディカルクリニックでは、「パルスサーミア」と呼ばれるいびきレーザー治療を提供しています。

この治療法は、喉の奥にある軟部組織をレーザー照射によって収縮させて気道を広げ、いびきの根本的な改善を目指すものです。無呼吸の有無や重症度に応じて個別に治療計画を立てるため、一人ひとりに合ったアプローチが可能です。

重症ないびき(往復いびき)の具体的な治療法として、CPAPやパルスサーミアなどさまざまあります。それぞれの治療法の特徴や、費用、流れなど、自分に合った治療法を比較検討したい方は、こちらのページで詳細をご確認ください。

往復いびきは危険性の高いいびき!心当たりがあれば速やかにクリニックへ

往復いびきは、ひどいいびきが見られる人に多く生じ、放置すれば睡眠時無呼吸症候群を引き起こし合併症や日常生活への影響が避けられません。

もし心当たりがある場合は、速やかに専門のクリニックで診断を受け、適切な治療を開始しましょう。早期対応が健康と安全を守る第一歩です。まずは信頼できる医療機関に相談してみてください。

よくある質問

往復いびきは、通常よりもさらに気道が閉塞している場合に起こりやすい現象です。そのため、息を吸ったときにだけいびきが発生している状態よりも危険性が高いと言えるでしょう。